【營建】使用者導向 × 人本友善的景觀設計思維 兒童友善城市與遊戲地景

Written by Jean-CS on 2025-10-14

特別來賓:境觀設計有限公司耿美惠負責人

今天我們要聊的主題非常貼近大家的生活——「使用者導向 × 人本友善的景觀設計思維」。

你知道嗎?一座公園能不能讓小孩盡情奔跑?一條步道能不能讓長輩走得安心?一個廣場能不能讓不同年齡的市民都能找到快樂?這些,其實都和「人本設計」息息相關。

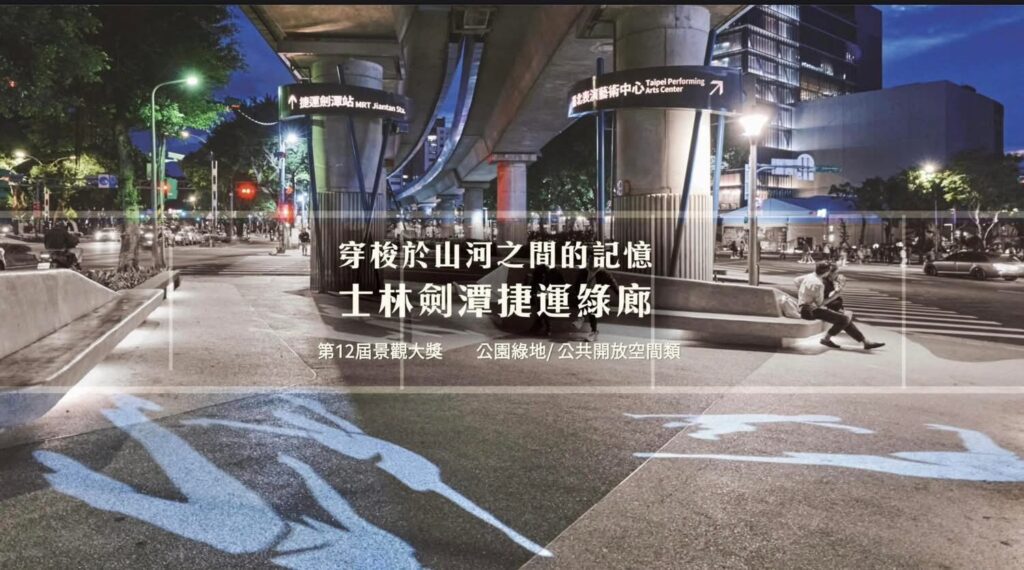

今天我們特別邀請到 境觀設計有限公司的耿美惠負責人,她在景觀設計領域深耕多年,帶來許多落地實踐的案例,特別是兒童友善城市與遊戲地景的推動,讓我們重新思考:景觀不只是美,更要友善、安全,甚至充滿教育與社會意義。

接下來,我們就用一連串問答的方式,一起來揭開「人本景觀設計」的奧秘!

Part 1:基礎概念與價值

Q1:耿教授,什麼是「使用者導向」的景觀設計?為什麼現在這麼重要?

A1: 「使用者導向」就是把空間的使用者放在第一位,不只是漂亮,而是要讓人走得安心、孩子玩得開心、弱勢族群也能方便使用。隨著社會高齡化與少子化,這樣的設計比以往更重要。

Q2:那「人本友善」又跟一般景觀設計有什麼不同?

A2: 人本友善強調「安全、平等、可及性」。例如:設計一個公園,不只要有花草美景,還要有無障礙步道、友善親子設施,以及提供多元使用的彈性空間。

Part 2:兒童友善城市與遊戲地景

Q3:什麼是「兒童友善城市」?從實際案例到生活應用:耿副理事長,很多家長都很好奇,遊戲場怎麼設計才能「好玩又安全」?

A3:這是大家最關心的!這是聯合國兒童基金會 UNICEF 推動的概念,強調孩子不只是接受照顧的對象,而是城市的使用者與參與者。從安全的上學路線、遊戲空間,到參與社區活動,都是一部分。

我們在設計時會先觀察孩子的遊戲行為,了解他們的「冒險需求」。例如適度挑戰的攀爬架、高低落差結合的滑梯,都能培養孩子判斷與平衡能力。同時,地墊、視線開闊度、照明與監視角度,都要兼顧安全性。設計的關鍵是「風險可控,而非完全零挑戰」。

Q4:那長輩或行動不便者,在公園裡有哪些人本設計可以感受到?

A4:像是「平緩的坡道」、「有遮蔭的休息區」、「可停可坐的椅子」這些看似小細節,其實是讓長輩「願意出門」的重要關鍵。還有導盲磚設計、不同材質的地面提示,也能幫助視障或輪椅使用者更安全地移動。

Q5:有些公園或遊戲場會結合「在地文化」或「教育意象」,這是怎麼做到的呢?

A5:這就是「遊戲地景」的特色!像是以當地故事、地形或動植物為主題設計遊具,例如:以溪流、山形、船隻、稻穗為意象,讓孩子在玩樂中認識家鄉文化。這樣的設計也讓地方居民更有認同感,覺得「這是我們自己的公園」。

Q6:現在很多地方都有共融式遊戲場,那它與一般遊戲場最大的差別是什麼?

A6:共融遊戲場的精神是「每個孩子都能一起玩」。不論身體能力、感官狀態或年齡,都能在這裡找到適合自己的玩法。例如:輪椅可使用的旋轉盤、低矮滑梯、感官互動牆,這些都讓孩子之間產生自然的互動與包容。

Q7:在規劃這些友善空間時,民眾有沒有機會參與或表達意見?

A7:有的!現在越來越多縣市推動「公民參與式設計」。在規劃初期,我們會舉辦親子工作坊、社區會議,聽取居民的需求。孩子會畫出「理想遊戲場」,長輩會分享「需要多一點椅子、遮陽」。這樣的互動不但提升使用滿意度,也讓空間更貼近真實生活。

Q8:最後想請教耿副理事長,您認為「兒童友善城市」的最終目標是什麼?

A8:我覺得不只是讓孩子有地方玩,而是讓整座城市「願意為孩子改變」。當我們用孩子的高度重新看城市,就會發現交通要更安全、人行道要更平順、公園要更有溫度。那時候,城市就不只是友善孩子,而是友善所有人。

「人本設計」不是口號,而是一種生活態度。

當我們願意多花一點心思去理解使用者──不論是孩子、長輩,還是身障朋友──我們就在打造一座更有溫度的城市。

謝謝耿美惠副理事長的精彩分享,也謝謝每一位關心公共空間的朋友。讓我們一起,用設計守護幸福、用空間傳遞關懷。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1