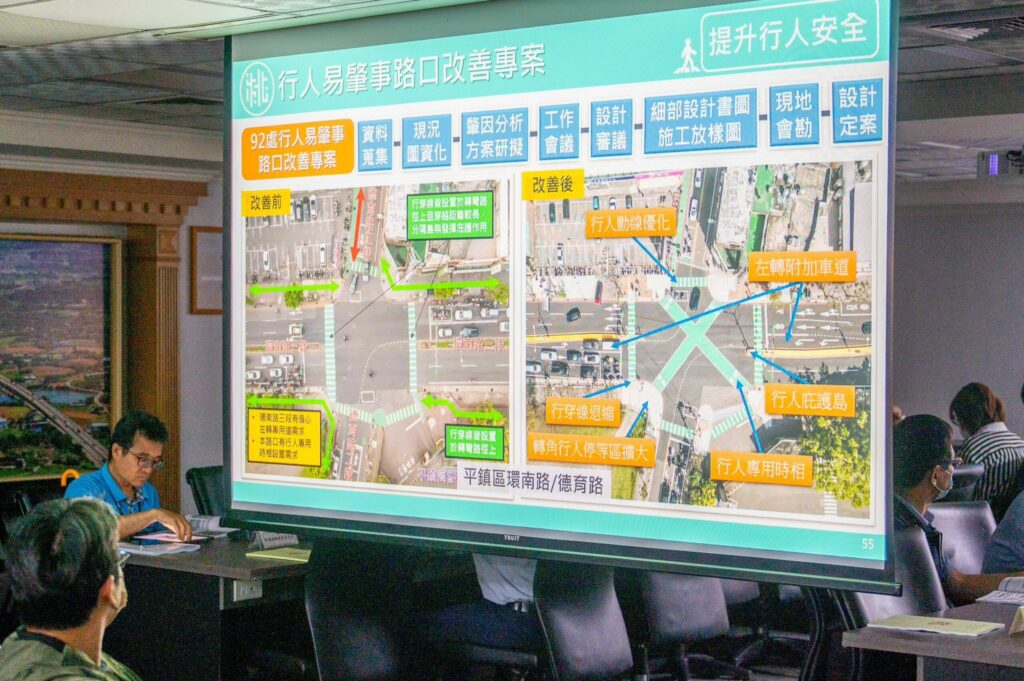

【營建】提升道路品質計畫「樂活街道自在同行」打造以人為本的安全街道桃園市92處行人熱點路口改善計畫成果分享 從數據盤點到跨局協作 全面優化通行品質 邁向友善無障礙城市願景

Written by Jean-CS on 2025-07-28

特別來賓:桃園市政府交通局交通安全資訊科黃錦虹簡任技正

您是否也曾走在路口感覺「好像每一步都在跟汽機車爭道」?

桃園市政府交通局這幾年推動的「提升道路品質計畫」,從路口熱點盤點開始,到跨局處通力合作、全面改善人行環境,讓我們的城市一點一滴往「行人優先、共融友善」的方向前進。

今天,我們特別邀請到桃園市交通局交通安全資訊科黃錦虹技正,來和大家分享「92處行人熱點改善」背後的數據、策略與成果,也希望大家能從中看見未來更安全、宜居的桃園街道藍圖!

問題 1. 民眾對這些改善的反應如何?

答:我們在完工後也有持續收集地方回饋,普遍反應都相當正向。尤其是擴大人行道與增設庇護島的部分,不少家長與長者表示走起來安心很多。另外,無障礙設施的強化也受到行動不便者與推嬰兒車的家長好評。當大家開始習慣讓行人先行、讓車停讓人,就表示我們推動的文化正在改變,這是比工程本身更深遠的成效。

問題 2. 未來在人行安全方面,市府還有什麼進一步的規劃?

答:這次 92 處路口的改善只是第一步,接下來我們也會依照交通部最新盤點、事故統計資料,持續針對高風險地點滾動式調整。此外,我們也會把人本環境的理念納入都市設計、社區重建與道路規劃中。未來希望能推動全區域的人行環境系統改善,打造一個真正以人為本、安全無障礙的城市空間。

延伸問答題:

Q1:什麼是這次改善計畫的核心理念?

A:改善計畫以「人本交通」為最高指導原則,強調「人行優先、無障礙通行、多元共融」三大核心,並依據交通部《行人交通安全行動綱領2.0》精神推進。透過結合都市設計、工程建設與社會參與,打造一個「不只是能走、而是走得好、走得安心」的街道網絡。執行過程中也融合聯合國永續發展目標SDGs第11項「永續城市與社區」指標。

Q2:這92處路口是如何選出來的?

A:是根據三大依據進行科學化盤點:

事故黑點數據:採用近三年交通事故熱點地圖分析(GIS套疊技術),找出重複肇事區域。

市民通報熱點:結合1999熱線、里長陳情與學校、社區居民回饋。

弱勢族群需求點:如長照機構周邊、學區、公園周邊等高齡與孩童頻繁出入處。

篩選後交由專家學者及跨局處評選小組逐案討論與優先順序排序,確保資源有效配置。

Q3:有哪些具體的工程改善項目?

A:改善工程涵蓋軟硬體整合,主要包含:

行穿線縮短與庇護島設置:降低一次橫越距離與衝擊風險。

人行道寬化(最小有效寬度達120cm):依據使用量體調整寬度。

低底緣導盲磚與避開障礙設計:符合《無障礙設施設計規範》。

智慧號誌與行人專用時相:調整綠燈秒數,讓長者、小孩能安全過街。

照明升級與CCTV補足盲點:夜間防範視線死角,提升治安與交通安全。

Q4:執行過程中最大的挑戰是什麼?

A:最大挑戰來自三方面:

土地與管線問題:許多路口為舊市區,地下管線複雜,需與自來水、瓦斯、中華電信協調,常牽涉變更設計。

交通不中斷原則:改善工程多為交通熱點,必須夜間或分段施工,避免白天造成大規模壅塞。

地方民意協調與使用習慣調整:如店家反映人行道拓寬影響卸貨、民眾不習慣分隔設計等,須進行說明與教育。

Q5:這些改善後有監測成效嗎?

A:是的,市府採三項成效監測指標:

前後事故數比較:以交通部公布之事故資料庫對比前後一年,部分路口事故數降低逾40%。

行人滿意度調查:透過線上與實體問卷,發現市民對「通行空間寬敞性」、「標線清晰度」等指標滿意度明顯提升。

社群與媒體聲量監測:針對特定改造路口在Dcard、FB地方社團進行輿情追蹤,負評比例下降30%以上。

Q6:如何兼顧行人與機車、自行車、汽車的需求?

A:採用多元分流整合設計:

機車待轉區與左轉彎道導引標線:降低機車與行人交叉衝突。

自行車道獨立鋪設並設彎頭導引:避免行人道與腳踏車路線混用。

車輛導引標誌與視覺引導設計:使用道路圖像標誌減少誤判。

並透過模擬軟體如VISSIM建模,模擬尖峰時段各交通流量反應,優化號誌配置。

Q7:桃園如何跟中央政策接軌?

A:桃園全面導入交通部推動的《行人交通安全行動綱領2.0》精神,包括:

建立地方路口改善資料庫(含事故熱點、改善履歷、路口型態分類)

導入行人庇護指標與人行道寬度評估制度

爭取中央補助:如獲選為「行人安全優良縣市」、「示範區補助標竿縣市」,成功爭取數千萬中央經費挹注。

Q8:桃園在人行環境友善程度,全國排名如何?

A:根據2024年交通部行人道路環境績效評比,桃園市在人行道可通行率、無障礙設施普及率、事故率下降幅度等3大指標皆位居全國前五名。桃園在「公共場域人本設計」獲選為北部唯一連續兩年「交通友善縣市」優等獎。

Q9:未來是否有持續計畫推動?

A:未來市府將啟動「樂活街道2.0」計畫,目標涵蓋120處路口改善,並推動:

智慧號誌導入(AI動態偵測行人流量,自動調整秒數)

全市無障礙通行網規劃(以5公里範圍串接長照、醫療與學區)

擴大社區參與提案制度,鼓勵里辦公處、學校、民間團體提報改善熱點。

Q10:對高齡者與親子族群有什麼實質幫助?

A:高齡者:人行道平整、防滑材質、號誌秒數延長、設置休息椅與夜間照明,減少跌倒與事故風險。

親子家庭:推車無障礙通行、校園周邊設計孩童視角的安全引導(如彩色行穿線、學童導引牌),讓家長與孩子都能安心上下學、就醫與出遊。

民眾常見問題:

Q1:我家附近人行道破損,可以反映嗎?

A:當然可以!您可透過以下三種方式反映:

撥打1999市民熱線(24小時接線)

交通局「民眾通報系統」線上登打地點與照片

里長或里辦公室間接通報

每季市府會彙整反映熱點,由養工處納入維修排程,緊急案件則最快一週內處理。

Q2:桃園哪幾區改善最多?

A:目前改善量前五名依序為:中壢、桃園、八德、平鎮與龜山區。中壢因交通複雜、商圈密集、人流大,改善項目最密集,八德則因高齡人口多,納入多處長照據點周邊改善點。

Q3:為什麼有些人行道鋪起來還是有高低落差?

A:這與當地原有地勢與排水需求有關。有些老舊街道為防積水或配合管線高度,仍需保留一定斜度,未來在設計上會引入縱橫坡導水設計,並搭配彈性鋪面改善舒適度。

Q4: 改善後對交通流暢會不會有影響?

A:初期可能因施工與適應期造成短暫不便,但中長期來看,行人專用時相設置讓人車衝突減少、交通更順暢。根據市府試點資料,中壢中山路路口改善後,尖峰時間車流提升7%、事故下降31%。

「全民參與街道改善平台」即日起上線,平台提案程序簡便、操作簡單,歡迎民眾可至「全民參與街道改善平台」網站( https://www.drstreet.net/ ) 踴躍參與積極投票,相關提案方式可參閱「全民參與街道改善平台使用手冊」(https://myway.cpami.gov.tw/)。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1