【營建】隨著交通型態不斷變化,彰化縣政府在行人安全與預防事故,整哪些新的做法?彰化縣邁向零死亡願景的道路安全新策略!

Written by Jean-CS on 2025-09-30

特別來賓:彰化縣政府交通處林孟弘處長

今天,我們要聊的,是每一個人每天都會用到、也最在乎的 道路安全。

隨著交通型態不斷變化,道路已經不只是「給車子走的空間」,更要讓行人安心、長者放心、孩子安全。彰化縣政府在交通處林孟弘處長的帶領下,積極推動 「樂活街道 自在同行」,把以往工程導向的思維,轉換成「人本導向 × 風險控管」的新模式,並且呼應中央 「道安三支箭」,一步步打造更安全、更友善的街道。

隨著交通型態不斷變化,縣府在強化行人安全與預防事故方面,整體推動 上有哪些新的做法與思維轉變?

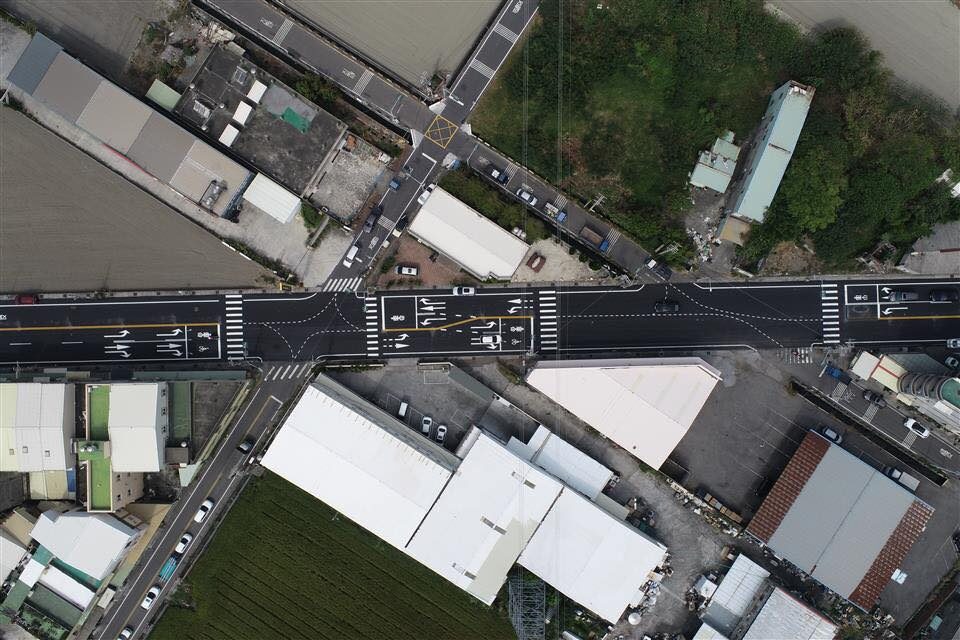

當前道路交通安全挑戰日益多元,我們在推動路口改善時,整體設計思維已 從「工程導向」逐步轉型為「人本導向」、「風險控管」並重的治理模式。具體而 言,今年在因應事故熱點改善的過程中,我們積極呼應中央推動的「道安三支箭」政策,將其核心原則納入設計準則,以更 統性的方式提升路口安全。

首先,針對傳統路口中:「停止線與行穿線距離過近」所造成的視距死角問題, 確實存在相當程度的安全隱患。

別提是當大型車輛(如小貨車、公車等)停等於 停止線前方時,因車頭較高、駕駛座視野受限,駕駛人往往難以及時察覺行穿線 上是否有行人正在通過,進而增加碰撞風險。

對此,本府依據中央「道安三支箭」 中的第一支箭政策導向,刻正辦理本縣各路口停止線與行穿線距離之盤點作業。 後續將依各路口實際條件,優先針對「停止線與行穿線淨距不 1 公尺」之路口 進行後移調整,全面朝 2 至 3 公尺的設計準則推動改善。

在路口夜間能見度方面,則配合中央第二支箭的策略,強化:「路口照明設施」 的佈設,針對事故頻繁或通學區、長者活動集區的地段,增設低眩光、高照度的 行人專用照明,補 過往照明死角,提升夜間行人辨識率。目前本府已完成 4 處 路口照明改善,後續將持續盤點並擴大推動,讓夜間的行人安全更有保障。

第三支箭則涉及駕駛視覺條件,由交通部公路局臺中區監理所彰化監理站負責執行推動車輛「隔熱紙可見光透過率」的管理政策,強化車內外視距清晰度,搭配路口淨距與照明改善,形成「駕駛可視、行人可見」的安全防護,有效提升 路口行車與行人穿越的整體安全性。

這樣的設計轉變,不僅是技術上的升學,更代表我們對用路人多元需求的回應與尊重,並且實實中央與地方在交通安全政策上的協同治理,朝向「零死亡願景」邁進。

隨著交通型態不斷變化,縣府在強化行人安全與預防事故方面,整體有哪些新的做法與思維轉變?

過去的道路規劃多偏重於「讓車子順暢」,但隨著行人、長者、孩童、自行車的使用增加,縣府已經轉換思維,由 「工程導向」走向「人本導向+風險控管」。

這代表不只看「硬體設施」,還要結合「人因行為」。例如:

路口重新盤點:針對事故熱點逐一檢視,調整設計。

道安三支箭落實:不只是硬體改善,還結合駕駛習慣與車輛管理。

跨部門協作:教育、警察、工務單位同步合作,形成「預防先於事故」的新模式。

這樣的轉變,讓彰化的道路安全能夠全面升級,並與國際「零死亡願景」接軌。

什麼是「停止線與行穿線後移」?為什麼重要?

簡單說,就是 讓車停的位置往後挪,讓行人和車輛之間多一段安全距離。

過去停止線和斑馬線距離太近,特別是大車(公車、貨車)駕駛視線高、車頭長,很容易看不到走在斑馬線上的人。

將停止線後移 2~3 公尺,有三大好處:

行人走斑馬線時能「先被看到」,避免死角。

駕駛轉彎時有更多反應時間,減少碰撞風險。

騎機車、開車的駕駛也能更清楚看到左右來車,提升通行效率。

這是一個「小小改變,卻大幅降低風險」的關鍵改善。

目前縣內有多少路口完成改善?

截至目前為止,縣府已經盤點了上百處高風險路口,並優先針對 通學區、事故熱點、長者活動密集區著手改善。

目前已經有多處示範點完成,包括:

學童上下學常用路口,完成停止線後移。

市區多個主要交會口增設專屬行人照明。

部分路段開始導入新型行人庇護島,讓穿越更安全。

接下來將依據「事故數據」與「民眾回報」持續擴大推動,做到真正有感的改善。

在夜間能見度方面,具體做法有哪些?

彰化縣針對 **「夜間行人最危險的盲區」**下手,採取三個做法:

新增低眩光、高照度照明:專為行人設計,不會刺眼,但能讓斑馬線上行人清楚可見。

補強照明死角:針對偏暗的轉角、學校周邊,優先改善。

逐步擴大示範點:目前已完成 4 處,未來會再擴展到十多處高風險區域。

這些措施,能大幅提升夜間駕駛人對行人的辨識率,避免因「看不到」而造成事故。

「道安三支箭」中的第三支箭——隔熱紙透光率管理,和縣府改善計畫有什麼連動?

很多交通事故來自「看不到」——不是路不安全,而是駕駛看不清楚。

過暗的隔熱紙,讓駕駛在轉彎或夜間幾乎無法確認斑馬線有沒有人。

中央推動透光率管理,搭配縣府在地的「路口淨距後移」與「照明補強」,形成完整防護:

駕駛看得清楚 + 行人被看得見 = 零死亡的最佳保障。

改善施工會不會塞車?

會採分期分區,並利用離峰時段施工,降低影響。長期來看,安全與順暢會比短期不便更有價值。

哪些區域會優先改善?

事故熱點、學校周邊、長者常活動的市場、公園周邊,都是第一優先。

社區民眾能怎麼參與?

透過里辦公處回報、校方家長會建議,甚至參與地方會議,縣府會納入改善排序,讓大家真正「看見被重視」。

溫馨提醒

「安全,不只是縣府的責任,而是大家的責任。工程能改善環境,但更需要駕駛減速、行人留意,大家一起守護這條每天必經的道路,才能讓『樂活街道,自在同行』真正實現。」

各位好朋友,從小小的「停止線後移」,到「夜間照明補強」,再到「隔熱紙透光率管理」,這些細節改善,都是縣府把「人」放在交通政策核心的證明。

「樂活街道 自在同行」不是一時口號,而是縣府與中央攜手、社區民眾參與,共同邁向 零死亡、安全友善、永續彰化 的承諾。

讓我們一起期待,未來的每一條街道,都是孩子安心、長者放心、大家開心的道路。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1