【營建】人本交通 × 無障礙街道 從台北南北向道路,談人本設計如何走進生活 用路人的心聲、設計者的用心──街景的美好從友善與安全開始

Written by Jean-CS on 2025-10-01

特別來賓:環藝工程顧問公司潘一如設計總監

今天我們要聊的,不只是馬路、紅綠燈或人行道,而是「我們每天與城市的親密接觸」。走在街上,你有沒有曾經被一棵綠蔭遮陽的大樹療癒?或是因為推著娃娃車、輪椅遇到高低差而寸步難行?這些細節,都是「人本交通」的一部分。

今天我們特別邀請到 環藝工程顧問公司 潘一如設計總監,同時也是景觀專業推廣的重要夥伴,來和我們談談──

在人本交通裡,「無障礙環境」是怎麼落實的?我們的街道環境又能如何更美好?

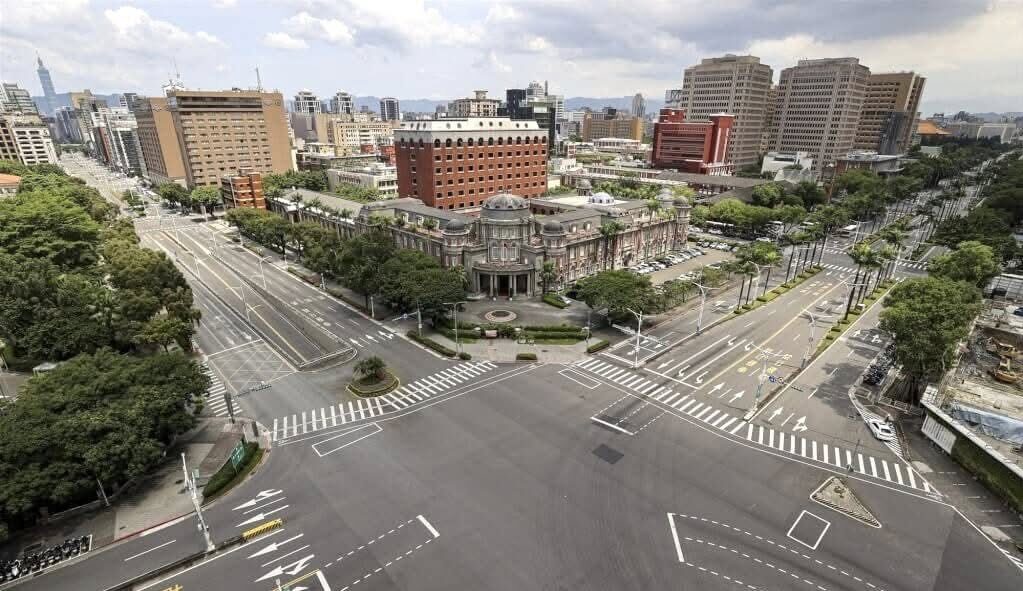

Q: 如果轉到杭州南路、林森北路、新生南北路,這些比較內部的路段,又是什麼樣的風景?

A: 這些道路更貼近日常生活,有學校、住宅區,林蔭較多,給人更舒緩的感覺,但交叉口安全設計仍需再加強,特別是老人與小孩過馬路的體驗。

Q:街道的「過去與現在」有哪些最大的差異?

A:以前的街道比較以車為本,騎樓常被佔用,人行道又窄又不連續。現在隨著人本交通的推動,不僅有拓寬人行道、增設無障礙坡道,也強調綠蔭與座椅,讓「走路」變得舒適、安全。這是市容由「車流優先」轉變為「行人友善」的重要里程碑。

Q:杭州南北路的改造,對民眾的生活有什麼實際感受?

A:拓寬後的人行道與街角休息區,讓推娃娃車、輪椅的人不再擔心被迫走車道;綠蔭與座椅則讓老人與小孩能在街角停留。居民普遍覺得「走路不再急促」,而是「有空間停下來呼吸」。

Q:林森北路這些年來最大的改變是什麼?

A:林森北路早期是以車水馬龍、夜生活聞名,行人安全一直是痛點。近年透過安全島、人行道拓寬與夜間照明改善,不僅降低事故率,也讓街道的夜景更有秩序,給人安全又有生活感的氛圍。

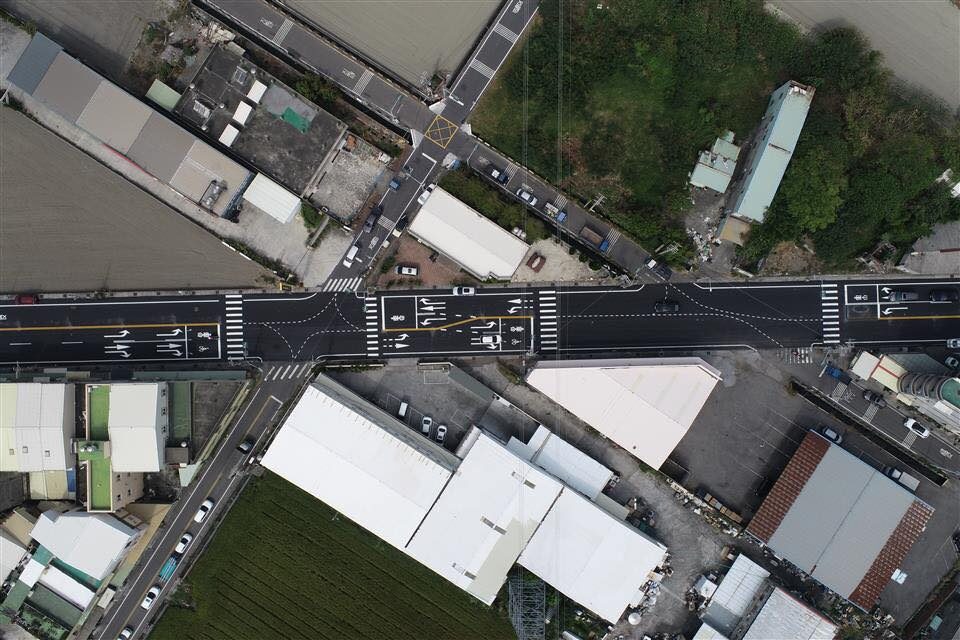

Q:新生南北路的交通設計如何反映「行人優先」?

A:新生南北路設計上特別強調「秒數分配」與「信號設計」,例如行人專用時相,確保行人不需要跟車輛搶時間。加上慢車道與行人空間分隔,讓步行更有保障,交通動線清晰,市容也因此整齊許多。

Q:這些道路改造後,市容在視覺美感上有什麼不同?

A:以往雜亂的廣告牌、老舊的路燈、破損的地磚都逐步改善。現在街道家具統一設計,綠植與座椅規劃一致,讓市容呈現「整齊、明亮、和諧」的景觀。民眾常說:「以前只是走路,現在是散步。」

Q:從行人的角度來看,交通改造最大的心理感受是什麼?

A:最大的差異是「安心感」。過去走路要一直回頭看有沒有車,過馬路時總覺得心驚膽跳。現在,因為有安全島、導盲磚、清楚標線,行人知道「這裡是為我預留的空間」,心理壓力大幅降低。

Q:這些設計對周邊交通有什麼影響?

A:雖然車道縮減或速度管制會讓部分駕駛覺得慢,但對整體交通安全卻是提升。事故減少、流動性改善,商家因為有更多行人停留,店面也更活絡。街道不只是「交通管道」,更是「生活場域」。

Q:未來街道設計在「無障礙」與「人本」上,還有哪些努力方向?

A:除了物理設施(坡道、導盲磚)持續精進,還需要智慧化管理,例如導盲APP連結交通號誌、即時資訊提醒;同時結合社區共管,避免機車、自行車佔用人行道,真正讓街道為所有人服務。

溫馨提醒:

走路是最簡單的日常,但背後卻是最複雜的設計。每一次人行道的調整、每一個坡度的細節,都是為了讓每個人──長者、孩子、輪椅使用者、推娃娃車的父母──都能安心、安全地走路。

人本交通不是口號,而是設計者用心、使用者用腳一步步走出來的成果。從杭州南路的林蔭,到林森北路的夜燈,再到新生南北路的安全信號,這些改變不只是街景的進化,更是市容文明的象徵。未來,我們期待更多城市能把「行人的心聲」化為「設計的用心」,讓街道成為人人都能自在前行的舞台。

▍Podcast聆聽(歡迎訂閱/重聽)

YOYO Live Show 樂活街道-自在同行

apple podcast

spotity

FM104.1

FM104.1